Beiträge

رمضان مبارك Ramadan Mubarak

Ich verzichte auf Dinge, die traurig machen. Menschen, die mir mein Lächeln rauben. Gedanken, die meinen Weg blockieren.

Bei unserer Letzten Senegalreise (Februar 2020) haben die Bildungsanstifter und die Studierenden der Caritas-Fachakademie (Bamberg) Abbé Osario kennen und schätzen gelernt. Es war eine sehr schöne Begegnung mit vielen tiefgreifenden Gesprächen. Abbé Ousario möchte uns einige Gedanken zur Bedeutung des Ramadans für den Interreligiösen Dialog weitergeben. Herzlichen Dank!

Der Ramadan erlaubt es den Christen, den Islam (wie z.B. ihre Art und Weise zu beten, zu fasten, sich zu verhalten) besser kennenzulernen. Am Ende des Ramadans bereiten die Muslime ein Gericht aus Coucous zu und teilen dieses mit den Christen. Die Sensibilität gegenüber Armen (Zakad) während des Ramadans kann mit den barmherzigen Taten, die man bei den Christen findet, gleichgestellt werden, da diese auch darin bestehen, den am stärksten benachteiligten Menschen (den Kranken, den Gefangenen) zu helfen. Die Bescheidenheit in Bezug auf die Kleidung ist ein schönes Beispiel.

Während des Ramadans schreibt der Papst einen Brief an alle Muslime der Welt. Ein Brief, der im Senegal auf Wolof übersetzt wird und den Bischof André Gueye (Thiès) an die muslimischen Marabouts verteilt. Das bringt uns näher an die Muslime und entwickelt den muslimisch-christlichen Dialog weiter.

Bischof André aus Thiès (Senegal) ist der Pate der Caritas-Fachakademie bei ‚Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage‘.

Le Ramadan permet aux chrétiens de mieux connaître la religion musulmane (leur façon de prier, de jeûner, de comporter…). À la fin du Ramadan, les musulmans préparent un repas à base de couscous qu’ils partagent avec les chrétiens. La sensibilité aux pauvres (Zakad) durant le Ramadan peut être mise en paralèle avec l’oeuvre misericorde corporelle que l’on retrouve chez les chrétiens et qui consiste aussi à aider les plus démunis (les malades, les prisoniers…). Le sens de la pudeur par l’habillement est un bel exemple. Pendant le Ramadan le Pape écrit aux musulmans du monde entier une lettre qui est traduite en wolof au Sénégal et que l’évêque de Thiès fait porter aux marabouts : cela nous rapproche des musulmans et développe le dialogue islamo-chrétiens.

رمضان مبارك Ramadan Mubarak

‚Ich kann auf das Fasten ebenso wenig verzichten wie auf meine Augen. Was die Augen für die äußere Welt sind, ist das Fasten für die innere.‘ (Mahatma Gandhi)

Ein Beitrag von Mehmet Cetindere, 1. Vorstand der DiTib Bamberg:

Unsere muslimische Gemeinde hat es sich zum Ziel gesetzt, das Miteinander von Muslimen und Nichtmuslimen in Bamberg zu fördern und einen Beitrag zu leisten, dass Muslime in Deutschland als Teil der Gesellschaft ihren Beitrag für die Zukunft unseres Landes erbringen. Neben der Religionsausübung ist die Gemeinde auch stark in den Bereichen der Bildung, der Jugend- und Frauenarbeit sowie im Sozialen und Kulturellen Bereich engagiert. Der Verband hat es sich zum Ziel gesetzt, den Anteil von Frauen in den Gemeinden zu erhöhen, ihre aktive Teilnahme am Gemeindeleben zu fördern und sich gegen jede Form der Unterdrückung und Ausgrenzung zu stellen.

Schon seit vielen Jahren arbeitet die Caritas-Fachakademie mit der DiTib-Gemeinde im Rahmen des interreligiösen und interkulturellen Dialogs zusammen. Wir freuen uns, dass Herr Cetindere für unser Projekt Ramadan Mubarak einige Gemeindemitglieder hat zu Wort kommen lassen, was ihnen der Fastenmonat bedeutet. Herzlichen Dank!

رمضان مبارك Ramadan Mubarak

Darf ich euch Nasreddin Hodscha vorstellen, den sprichwörtlichen Helden der türkischen Volksliteratur aus dem 13. oder 14. Jahrhundert? Auch im 21. Jahrhundert kennt fast jedes Kind seine Geschichten. Viele humorvolle Geschichten und Anekdoten sind von Nasreddin Hodscha überliefert, einem volkstümlichen Lehrer und Geistlichen, der ein bisschen an seinen deutschen mittelalterlichen Verwandten Till Eulenspiegel erinnert. Ein Hodscha ist ein Lehrer, das Wort kommt aus der persischen Sprache. Nasreddin Hodscha, zeigt uns mit seinen Anekdoten sehr anschaulich, dass Humor und gesunder Menschenverstand im täglichen Leben oft viel sinnvoller sind als das blinde Befolgen starrer Regeln. Viele seiner schlagfertigen Erwiderungen lassen uns heute genauso schmunzeln wie die Menschen vor Jahrhunderten.

Der Bamberger Schriftsteller Paul Maar hat die Geschichten in seinem Buch ‚Das fliegende Kamel‘ aufgegriffen.

Lest am besten selbst!

Wisst ihr, wie Nasreddin Hodscha die 30 Tage im Monat Ramadan zählte? Für jeden Fastentag legte er einen Stein in einen Topf. Seine kleine Tochter beobachtete ihn einmal dabei und beschloss, ihrem Vater beim Sammeln von Steinen zu helfen. Ohne sein Wissen legte sie also ein paar Steine dazu.

Nach ein paar Tagen wurde der Hodscha von einem Nachbarn gefragt:

“Der wie vielte Fastentag ist heute eigentlich?”

Nasreddin Hodscha flitzte zu seinem Topf und zählte die Steine. Stellt euch seine Überraschung vor, als er auf 125 Steine kam! Aus Angst, ausgelacht zu werden, antwortete er dem Nachbarn:

“Heute ist der 45. Tag.”

Der Nachbar war sehr erstaunt.

“Wie kann das sein, obwohl der ganze Fastenmonat Ramadan nur 30 Tage hat?”, fragte er.

Verlegen antwortete Nasreddin Hodscha:

“Wenn man den Topf fragt, ist heute sogar der 125. Tag.”

رمضان مبارك Ramadan Mubarak

Zuerst wird nur der Mangel gefühlt; dann verschwindet das Verlangen nach Nahrung.

Zugleich geht beim Fasten etwas Innerliches vor sich. Der Körper wird gleichsam aufgelockert. Der Geist wird freier. Alles löst sich, wird leichter, Last und Hemmung der Schwere werden weniger empfunden. Die Grenzen der Wirklichkeit kommen in Bewegung; der Raum des Möglichen wird weiter. Der Geist wird fühliger. Das Gewissen wird hellsichtiger, feiner und mächtiger. Das Gefühl für geistige Entscheidungen wächst. (Romano Guardini)

Bilale (12) aus Bamberg hat uns ihre Gedanken zum Ramadan notiert und ein Bild gemalt. Herzlichen Dank für deinen schönen Beitrag, Bilale!

Und hier noch ein humorvolles Video: Das Ramadan ABC

رمضان مبارك Ramadan Mubarak

Lailat al Quadr – eine besondere Nacht im Ramadan

Es heißt, dass in der Nacht der Bestimmung viele Engel vom Himmel herabstiegen und die Menschen in ihren Häusern besuchten.

Gebete, die in dieser Nacht verrichtet werden, finden besonderes Gehör.

Im Glauben des Islam ist der Segen für rechtschaffene Taten während der Lailat al Qadr stärker als in tausend anderen Monaten: Die Nacht der Bestimmung und Offenbarung ist in besonderer Weise von Licht und Segenskraft erfüllt.

رمضان مبارك Ramadan Mubarak

‚Hoffnung ist wie Zucker im Tee. Sie ist zwar klein, aber sie versüßt alles!‘

Mein Name ist Alioune Badara Niang, auch bekannt als Blek. Ich bin Muslim und lebe in Senegal in der Stadt Thies. Das liegt in Westafrika. Ich bin 29 Jahre alt. Ich bin ein Tour Guide, Dolmetscher und Fotograf. Meinen Bachelor-Abschluss habe ich an der englischen Abteilung der Universität Cheikh Anta Diop gemacht. Mein Spezialgebiet ist afrikanische Literatur und Zivilisation.

Wir haben einige besondere Traditionen in Bezug auf den Ramadan. Es gehört zu den Regeln, dass die Religiösen den Beginn des Ramadans anhand einer bestimmten Mondkonstellation bestimmen. Sobald sie gesichtet wird, verkünden sie, dass das Fasten beginnen kann.

Zwischen dem Islam und Christentum sehe ich einige Gemeinsamkeiten: z.B. die Fastenmonate und den Respekt für Menschen, die nicht die gleiche Religion haben.

Meine Botschaft an die jungen Menschen in der Welt ist, dass sie ihre Religion respektieren und auch andere Religionen akzeptieren sollten . Denn nur in Frieden können wir vorankommen und ein besseres soziales Leben haben.

رمضان مبارك Ramadan Mubarak

Falls es dir heute noch niemand gesagt hat: Du bist ein wundervoller Mensch!

Ein Beitrag von Ayse Sengül, einer ehemaligen Studierenden der Caritas-Fachakademie:

Die wohlersehnte und besinnlichste Zeit im Jahr hat für uns Muslime begonnen. In der Fastenzeit verzichten wir Muslime ein Monat, von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen und Trinken. Es geht nicht nur um den Konsum von Lebensmittel, viel mehr um die ‚Reinigung der Seele‘ sagt man.

Das gemeinsame Fastenbrechen mit Freunden/ Familie, die Nachtgebete (teravih) in der Moschee, das Lesen im Koran, die Spende an Bedürftige sind ein wesentlicher Anteil und Dinge, die ich mit Ramadan verbinde.

Auch in diesem Jahr haben mich zu Beginn der Fastenzeit einige Nachrichten von deutschen Freunden, ehemalige Dozenten, Kollegen – die mir alles Gute und eine besinnliche Zeit wünschen, erreicht. Ich freue mich jedes Jahr darüber. Ein Zeichen von Wertschätzung, Respekt und Anerkennung – das ist toll.

Durch die Pandemie fallen leider die gemeinsamen Gebete und das Fastenbrechen in der großen Runde weg. Ich verbringe diese Zeit mit meiner Familie und genieße es trotzdem. In diesem Sinne, wünsche ich allen Muslimen eine gesegnete Fastenzeit. Und an alle frohes Schaffen und Durchhalten in der Pandemie.

Bleibt gesund, liebe Grüße – eure Ayse Sengül

رمضان مبارك Ramadan Mubarak

„Wir denken selten an das was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt.“ (Shakespeare)

Beitrag von Gönül Kurnaz

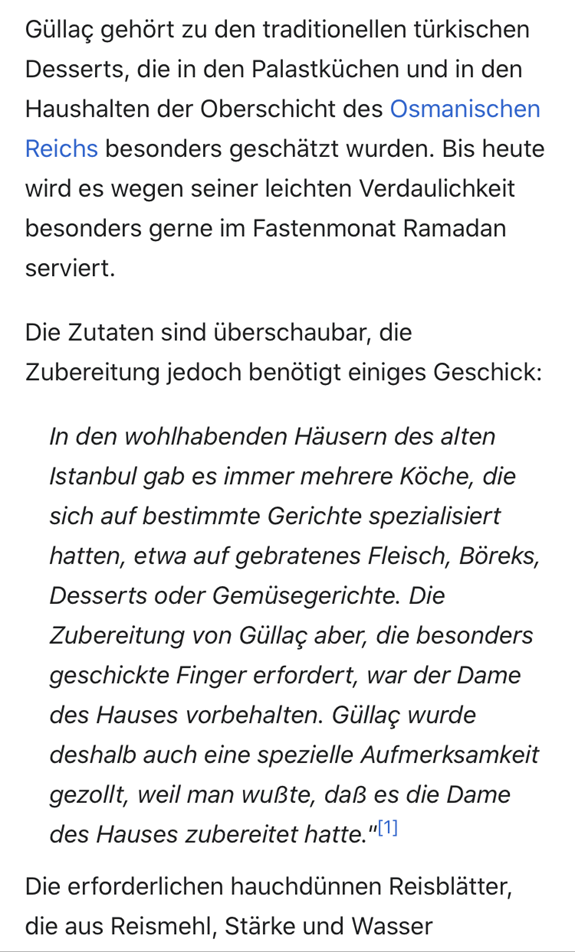

Hallo, meine Name ist Gönül Kurnaz, ich habe vor 8 Jahren meine Ausbildung zur Erzieherin an der Caritas-Fachakademie in Bamberg abgeschlossen. Nach der Ausbildung bin ich in die Türkei zurückgekehrt und habe dort seit 2013 mit meinem Mann und meinen beiden Kindern in Istanbul gelebt. Gleich nach meiner Auswanderung fing ich an als Erzieherin in einem deutschsprachigen Kindergarten zu arbeiten. 2018 kehrten wir wieder zu Liebe unserer Kinder zurück nach Deutschland.

Es waren die schönsten 5 Jahren in meinem Leben. Istanbul ist eine Großstadt mit vielen interessanten Sehenswürdigkeiten. Ebenso die einzige Stadt der Welt, deren geographische Lage sich gleichzeitig auf zwei Kontinenten erstreckt. Europa und Asien.

In dieser Zeit bekam ich einfach dich Chance, die Türkei, sowie die Kultur, die ich bis jetzt nur aus dem Urlaub kannte, von der anderen Seite kennen zu lernen. Es gab täglich Neues zu entdecken.

Herzliche Grüße an alle, die mich noch kennen, von Gönül

Ramadan hat in unserer Religion einen hohen und besonderen Stellenwert.

Während des Fastenmonats sollen Muslime enthaltsam leben und in sich kehren. Nicht schlecht über andere reden, Menschen helfen, Sünde vermeiden und Almosen an Armen geben sind einige gute Werke, die in dieser Zeit getätigt werden. Ein Ziel ist es, im Fastenmonat den ganzen Koran zu lesen.

Für mich persönlich bedeutet Ramadan. Gemeinsam Zeit mit der Familie zu verbringen. In sich zu kehren und für all die Gaben Gottes zu danken.

Und hier noch ein paar Fotos! 🙂

رمضان مبارك Ramadan Mubarak

„Verzicht nimmt nicht. Verzicht gibt. Er gibt die unerschöpfliche Kraft des Einfachen.“ (Martin Heidegger)

‚Hallo Ulrike, wir freuen uns sehr, den Ramadan mit dir und deinem Team zu teilen. Es ist eine Zeit des Vertrauens und der Hingabe an den Herrn für alle Muslime. Der Ramadan ist die vierte Säule des Islam. Es ist ein gesegneter Monat. Wir versuchen mit unserem bescheidenen Beitrag, eure Erwartungen zu erfüllen. Danke, dass ihr an uns gedacht haben. Mit freundlichen Grüßen Herr Ba.‘

(Projektpartner unseres Vereins ‚Die Bildungsanstifter e.V. und Direktor der Grundschule Keur Dieumb im Senegal)

Bonjour Ulrike, nous sommes très heureux de partager avec vous et votre équipe le ramadan. C’est un moment depiete et de dévotion au seigneur pour tous musulmans .Le ramadan est le quatrième pilier de l’islam. C’est un mois béni.Nous essayons par notre modeste contribution de répondre à votre attente. Merci de penser à nous. Cordialement Mr Ba.

‚Guten Tag! Zunächst einmal vielen Dank für die freundlichen Worte an mich und an alle Muslime zum gesegneten Monat Ramadan. In der Tat ist es ein sehr heiliger Monat für alle Muslime. Ich bin begeistert von eurem Schulprojekt des Austauschs zwischen Menschen verschiedener Religionen. Der Ramadan ist ein starker Moment der Spiritualität, der Hingabe an Allah, der Enthaltsamkeit und der Förderung menschlicher Werte. Diese religiösen Werte drücken sich in Frömmigkeit, Hingabe, Mitgefühl, Solidarität und Teilen aus. Wenn man einen Monat lang den ganzen Tag einen nüchternen Magen hat, denkt man an andere Menschen, die in dieser heutigen Welt an Hunger und Durst sterben.

In Bezug auf den interreligiösen Dialog ist es meiner Meinung nach für ein friedliches Zusammenleben zwischen Menschen verschiedener Religionen von wesentlicher Bedeutung. In der Tat ermöglichen uns Dialog und Kommunikation, Missverständnisse zwischen religiösen Gemeinschaften zu beseitigen oder zu verringern. Diese Missverständnisse sind Quellen von Gewalt und Konflikten. Deshalb möchte ich hier meinen Beitrag zu diesem Schulprojekt leisten, das mir sehr wertvoll und interessant erscheint. Vielen Dank an alle, dass ihr euch in diesem Projekt engagiert.‘

Bonjour Ulrike, tout d’abord je vous remercie pour les mots bienveillants à mon égard et à l’égard de tous les musulmans,concernant le mois béni de ramadan. En effet c’est un mois très sacré pour tout musulman. J’adhère à votre projet d’échanges entre les personnes de religions différentes. Le ramadan est un moment fort de spiritualité, de dévotion envers Allah, d’abstinence, de promotion des valeurs humaines. Ces valeurs s’expriment en termes de piété, de dévotion, de compassion, de solidarité et de partage (être à jeun toute la journée durant un mois, fait penser aux autres personnes qui meurent de faim et de soif dans ce monde actuel).

Concernant le dialogue interreligieux, à mon avis, il est indispensable pour la coexistence pacifique entre des personnes de religions différentes. En effet le dialogue et la communication nous permettent de supprimer ou réduire les incompréhensions entre les communautés. Ces incompréhensions sont sources de violence et de conflit. Voici pour le moment ma contribution à ce débat qui me paraît très intéressant. Merci beaucoup à tous de ce projet particulièrement à Ulrike,une vraie femme de valeurs.